本文转载自 默歌墨行 的博客,原帖地址:http://mirrormomo1986.wordpress.com/2011/03/04/remembering-edward-yang/

这是周四(3月3号)的晚上参加“杨德昌回顾影展”的一个讲座,由赖声川来回顾一下以杨德昌生前的好朋友身份来回顾一下那段一起的日子。原作者真的很细心呀,把 赖声川 讲的东西的大部分细节都记录下来了,相比之下我就太懒了。。。到最后还只是对“曹尼玛”印象深刻-,-b 这次活动新加坡博物馆真的挺用心的,找来了杨德昌的所有电影的拷贝来放,能在大屏幕上再看一次“牯岭街少年杀人事件”是多么的让人激动呀,话说狮城人民的素质还真不错的,一一和牯岭街的票都基本卖完了。其实如果有时间的话,真的希望可以在博物馆泡上两个周末……sigh

不过其实赖声川对他们八十年代的那一段时光还是涉足甚少的,主要还是在一些细小的轶事上面。不过很自然的想到同样在八十年代的时候的陈凯歌和张艺谋们,不知道两岸之间有多少相似与不一样。

话说提问环节真的涌现出各种亮点呀,尤其是善于提出各种雷人问题的新加坡人拿到话筒的时候~~记得上次去看话剧《红玫瑰与白玫瑰》,某个女观众在演后的导演交流环节中问, 为啥在戏中看到红玫瑰 和 白玫瑰 两个女的都不好,那个男主角还要在她们之间不断摇摆呢?-,-b 这回听到的雷人问题是,听说杨德昌和侯孝贤两个导演的观察能力很强,在咖啡馆里看到一个女的就能判断她是女孩还是女人,请问这是不是真的。

而且喜欢代表别人的问题也是一定会出现的,而且感觉像是两岸都共有的,除了下面提到的那个“代表在新加坡留学的中国留学生”之外,还要最后一个台湾mm“代表在场所有听众”都内心激动颤抖~~-,-b

其实我当时想问赖声川的一个问题是,他希不希望有别人去把杨德昌的遗作完成,他自己如果有机会的话会不会愿意把他的作品完成呢。。。

============================以下是转载的分割线=============================================

据赖声川说,杨德昌年轻时不是穷困潦倒的文艺青年,而是一个生活优渥的IT工程师,有钱有房有跑车。30岁的某一天早上,他在美国自家别墅的床上醒来时,看着天花板,突然非常沮丧,觉得自己就算活到七十岁,看见的也无非是这样的光景。人生目标都已经实现了,还能做什么呢?

于是他决定去追寻自己真正想做的事,跑去学了电影,然后就这样拍了一辈子的电影。

Q&A的时候,连着两个观众对赖声川提了一样的问题,大意都是:不是吧,就这么简单?一觉醒来,就决定改行了?

赖声川微微一笑:你们不相信吗,这件事就是这么传奇啊。

———

回来上网搜了一下,关于杨德昌改行的原因,倒也不是没人问过,但他最直接的回答貌似也只是:“因为我听说没什么人会饿死的,我只是做我喜欢做的事”。

这倒是很符合赖声川对他的描述:一个高度隐秘的人。

和蔡琴结婚是在赖声川家里,坚持不让媒体报道,结果离婚后被媒体传说是“十年无性婚姻”;在美国最后的日子里卧病画了一堆画,也没告诉周围的人是什么意思,赖声川看了以后说“我想他就是在画还没开拍的电影里的镜头而已”。

一辈子就拍了8部电影,59岁就撒手人寰,“高度隐秘”的杨德昌,的确不容易让世人了解他的作品和为人,更不愿意去相信他的转行,真的如赖声川所说的一样轻巧洒脱。

其实,赖声川整场都在回忆的“那段牯岭街的日子”,不就是一段让人难以置信的时光吗?

他说1983年,自己刚从美国回台湾,就被杨德昌的电影震撼,而在评审影展的过程中却发现有一股势力在镇压杨德昌这样的新生电影。赖声川听从夫人丁乃竺的劝告,在评审会时憋到最后一个才发言——因为压轴才有分量——结果自己洋洋洒洒为杨德昌辩护完后,发现后面还有三个人要发言⋯⋯

他说1984年,侯孝贤《风柜来的人》被柏林影展出尔反尔的以“不可避免的原因”拒绝参展,几个拍电影的愤青们写了一封回信,大表愤怒和“不稀罕”之情,结尾署名,不是侯孝贤,不是杨德昌,不是赖声川或丁乃竺,“ 而是一个姓曹的人,名字叫尼玛。”

他说当时大家拍电影没有经费,演员借来借去,道具借来借去,最后甚至连家当和妻女都一起被借去拍戏。杨德昌拍《牯岭街》的时候,甚至整个班底都是赖声川在台北艺术大学的学生,三天两头打电话:“老师,今天这场戏需要借用你一些家具⋯⋯” 赖声川回家一看,家里像被打劫过,从落地台灯到古董地毯全被搬走。

他说杨德昌和他在台北的家,基本上都是不锁门的open house——因为每天有太多人进进出出,谁都懒得去开门——所以一听见有人按门铃,就知道是“外行人”。

他说沉默寡言的杨德昌,某一天问他:“你觉得蔡琴怎么样?” 赖声川答:“嗯,不错啊”——然后原本一直都是歌手身份的蔡琴,就变成了《青梅竹马》的女主角。

他说性情偏激的杨德昌,看电影可能刚看了头三分钟就会生气的否定整部影片:“这片子完蛋了!” ,有时候这样的否定,仅仅是出于对片头字幕的不满。就连年长后去戛纳影展(康城影展)当评审,都会因为他最爱的《穆赫兰道》没有得奖而生气:“这片子明明好过第二名太多了!”

他说当年做剧场出道的自己,带着“我能不能拍电影”的疑问去找杨德昌,杨以英文回应他:“Film is a process of mind.” ——如果导演的mind有深度,process够流畅,就能拍出好电影。赖声川回去就把《暗恋桃花源》拍成了电影。

虽然狄更斯的那段话已经被引用的烂大街了,但我实在想不出有什么比它更适合描述这样煎熬着、疯狂着而又美好着的青春时光:

那是最美好的时代,那是最糟糕的时代;那是智慧的年头,那是愚昧的年头;那是信仰的时期,那是怀疑的时期;那是光明的季节,那是黑暗的季节;那是希望的春天,那是失望的冬天;我们全都在直奔天堂,我们全都在直奔相反的方向–简而言之,那时跟现在非常相象,某些最喧嚣的权威坚持要用形容词的最高级来形容它。说它好,是最高级的;说它不好,也是最高级的。

听讲座的时候总是免不了陷入“他们那个时候真好啊”的臆想,但其实从80年代的台湾电影圈,再到21世纪初的SNS世代,对于那些心怀天下而又一无所有的年轻人来说,每个时代不都是这样的似曾相识吗。

———–

再说回杨德昌改行,在翻看影展手册时有了新发现。

国家博物馆为了这次杨德昌回顾影展,真是下足了工夫。到世界各地去寻找稀有的电影拷贝不说,还特地派专人到台湾去采访杨德昌生前的学生、同事和朋友们,然后编出这厚厚一本双语兼备,图文并茂的手册——说是“手册”,都有点委屈了这本制作精良、内容翔实的读物。即使对杨德昌一知半解如我,看完以后也感觉像翻阅过他的一生。

在这本“手册”开篇的序言里,国家博物馆馆长李楚琳写道:

影展中的影片虽然都以当代台湾社会为题,我深信还是能在本国的观众里找到知音。杨导在学生时代奉父母之命赴美学电子工程,三十四岁才终于果敢的依循自己的愿望,放弃了西雅图的高科事业,投身电影。新加坡许多艺术工作者对杨导的从影经历,肯定不会感到陌生。因为他们也曾经身负父母重望,读法律念医科学工程,但毕业不久就纷纷放弃高薪,头也不回的加入搞艺术的队伍。

⋯⋯在众人为图利而你欺我诈的时候,杨德昌教那位长得挺像他自己的日本人尾形一成对吴念真说:“你跟我简直一模一样,就是不懂得讲骗话⋯” 因为杨德昌过30岁生日时不肯继续欺骗自己,才给我们留下八部不朽之作。

手册中,还有影人小野对初识杨德昌的回忆:

⋯⋯他说他就是看了何索的电影《天谴》才决定放弃在美国的电脑工程的本行回台湾想拍电影的,同样也是放弃了本行分子生物回到台湾想从事电影工作的我,遇上了一个和自己一样疯狂的人,他就是后来成为台湾新电影运动急先锋的杨德昌。(阅读全文)

赖声川昨晚在谈到提问的年轻人关于理想和现实的矛盾时,说:

杨德昌和我是怎么在理想和现实间坚持过来的,都是一个很复杂的过程。简单的说——你一定认为我在骗人——你就追着理想走就对了。你如果做得好,不用担心。很多人都说是在追着理想,但他可能是半吊子的,真正的目标还是房子和车子⋯⋯如果我的主要目标是要那个房子和车子,我现在的作品也不是这样子。其实”追着理想“这里面更深的坚持,是对人生的坚持是什么。杨德昌的坚持一直都在:他觉得电影可以改变这个世界。我跟他交朋友交了这么多年,从来没有怀疑过这一点。

在还可以疯狂,还希望坚持,还愿意相信这些疯狂和坚持的时候,不妨去看看杨德昌的电影吧。活动链接在这里。

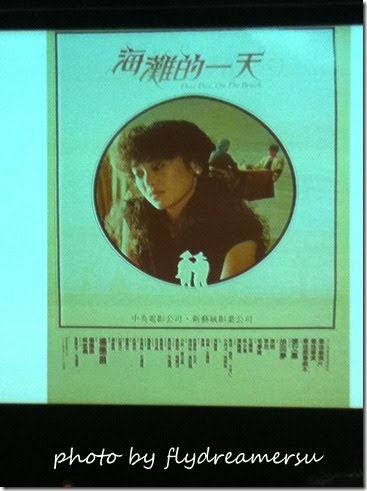

(启动手机拍照程序无意间拍下的,所以画面发蒙)

一个晚上都在忙着记录别人说的话,自己的感言,还是留到看完电影再说。

—————-我是再文艺也要吐槽的分割线————–

1. 坐在赖声川旁边的这位女士是当晚的主持,一口道地标准的华语让我认定她是中国人,结果后来赖导对着她说“谢谢李馆长”的时候我才醒悟过来:这就是国家博物馆的馆长李楚琳!——真是有眼不识泰山⋯⋯至于她的华文为什么这么好,她自己在博客里都说啦。

2. Q&A环节又有个姑娘一开口就是:“我想代表所有在新加坡的中国留学生向您提个问题⋯⋯” 这位同学你是芮成钢上身吗?不如顺便代表我问问赖导能不能帮忙做这周的翻译功课?(话说大叔的英文真是棒啊TAT)

No comments:

Post a Comment